Acutis e Frassati: primi della classe? No, santi nella vita. Consigli ai docenti di oggi

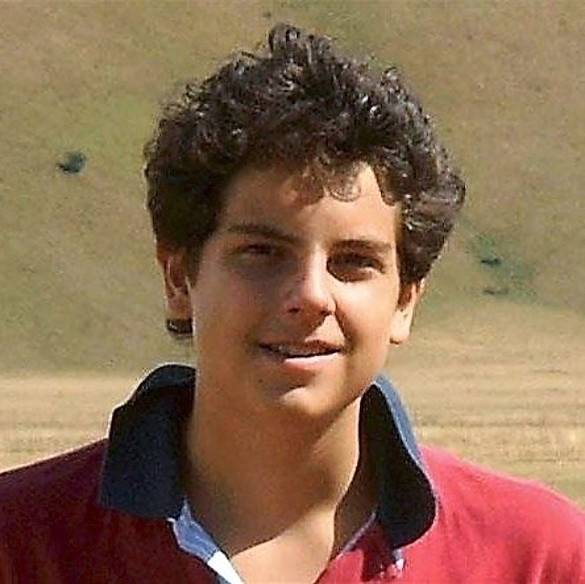

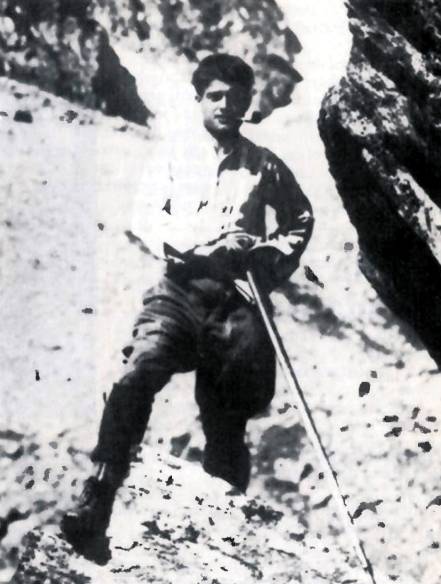

Giovani, belli, benestanti, sportivi, capaci di coinvolgere e aggregare, appassionati, in ricerca, attenti agli ultimi. Piergiorgio e Carlo hanno tanti aspetti in comune. Entrambi hanno frequentato le scuole dei gesuiti, rispettivamente a Torino e Milano. Nel colloquio con i docenti, che li hanno conosciuti o ne hanno approfondito la testimonianza, alcuni tratti comuni e appunti per far nuova anche la scuola.

di Laura Galimberti

“Altro da fare”

Non erano proprio secchioni. I due giovani avevano tanto “altro da fare”. Lo confermano documenti e docenti. Così capitava che Carlo, alunno “comunque brillante”, non eseguisse a volte i compiti di matematica per impegni non ben specificati. Istituto Leone XIII, Milano, quarta ginnasio: “Non era particolarmente appassionato alla mia materia” racconta la sua docente di matematica, Maria Capello. “A volte arrivava in ritardo. L’anno è finito con una leggera insufficienza. Ho dato 5 ad un santo! Solo dopo ho scoperto quali erano gli impegni. Faceva il bene, senza dirlo, senza mai vantarsene. A settembre aveva recuperato egregiamente, ma non ho avuto neanche il tempo di dirglielo”. Lo conferma Antonio Bertolotti, suo docente nel 2005 di italiano: “Un ragazzo normale, nella media. Le materie umanistiche erano quelle in cui si muoveva meglio. Di quanto faceva oltre la scuola non avevo percezione. La sua scomparsa è stato un evento dirompente. Da lì abbiamo iniziato a riannodare i fili”.

Frassati: bocciato e rimandato due volte in latino al Liceo classico Massimo d’Azeglio passa all’Istituto Sociale. Accetta l’insuccesso, va oltre. “Bellissima la lettera che Piergiorgio scrive al padre: la sua voglia di riscattarsi, di andare avanti” racconta Antonello Famà, storico docente di religione nella scuola. Sarà questo poi uno dei suoi motti: “vivere non vivacchiare”.

In ricerca profonda

“Domande, domande e quel suo sorriso. Una curiosità sempre positiva” ricorda Fabrizio Zaggia, docente di religione di Carlo in IV ginnasio. “Vai a posto! Dobbiamo iniziare la lezione – gli dicevo ogni tanto, anche se poi spesso ero io a cambiare la lezione a partire dalle sue domande”. Concorda anche Bertolotti, ora preside della secondaria inferiore del Leone XIII. “Alla quindicesima domanda lo mandavo al suo banco. Spaziava da temi trattati in classe, all’attualità. Sembrava davvero interessato a quel che pensavo e voleva comunicarmi anche i suoi interessi. Ricordo in particolare la sua grafia, piccolissima. Era piuttosto produttivo nei temi: 5 o 6 pagine. Ogni tanto mi innervosivo nel correggerli. Era una scrittura da grande, non aveva tratti infantili”. Al cambio d’ora entrava l’insegnante di matematica. Le domande ora erano per lei: “Era giovane per quegli interrogativi, pensavo. Spesso si fermava a pregare nella cappella del liceo. Così faceva anche in parrocchia, abbiamo saputo dopo”.

Frassati, all’Istituto Sociale dal 1913, incontra diversi interlocutori che saranno estremamente preziosi per il suo percorso: si avvicina agli Esercizi Spirituali, che vivrà tante volte a Villa Santa Croce. Poi la preghiera, l’eucarestia giornaliera. Una fede attiva, incarnata nella storia, nella carità.

Ragazzi per gli altri

“Tre, due, uno: Menga mettiti nel gruppo!”. È la battuta iniziale del breve cortrometraggio curato da Carlo e realizzato con la sua classe, su proposta del prof di religione, per partecipare ad un concorso sulla promozione del volontariato. “Hanno bocciato il video di un santo” sorride il prof. Non abbiamo vinto ma in quel progetto Carlo è stato capace di coinvolgere tutti. Ricordo la sua grande disponibilità: Non si preoccupi: giro, monto e scelgo le musiche – mi diceva. Ha inserito anche qualche breve secondo della colonna sonora di Mission di Morricone. Era attento che nessuno venisse escluso, in particolare introversi e più deboli. Amico di tutti. Deciso nelle sue idee, ma mai arrabbiato o prepotente”. “Sereno” aggiunge Bertolotti “una persona di cui fidarsi. I compagni, e le compagne in particolare, con lui parlavano e si confidavano volentieri”.

A salire in montagna con Piergiorgio sono stati sempre tanti gli amici. Fonda con alcuni di loro la “Compagnia dei Tipi Loschi”, che tra scherzi e goliardia aspirava a rapporti profondi e autentici, fondati su preghiera e fede. “Gioia di vivere e profondità nelle relazioni, sono tratti perfettamente conciliabili in loro” sottolinea Famà, giovani aggregatori naturali di relazioni.

Attenti agli ultimi

Entrambi escono dalle zone di comfort in cui sono nati. I privilegi? Servono per aiutare gli ultimi. Piergiorgio al Sociale conosce la Società di San Vincenzo. “Entra nelle case dei poveri di Torino degli anni ‘20. Ne sente la puzza. Non si tappa il naso ma abbraccia quelle situazioni. Non l’estetica della carità, ma la condivisione, l’attenzione concreta alle periferie di cui ha parlato Papa Francesco” spiega Famà. “Lo studio si accende dopo, al Politecnico. Sceglie ingegneria mineraria. Vuole lavorare accanto ai minatori per migliorarne le condizioni di vita”.

“Chi incontrava aiutava” racconta la prof. Capello di Carlo. “Si faceva prossimo, senza mai voltarsi indietro. Dava quello che poteva: un sacco a pelo, una coperta ai poveri. A chi non aveva bisogno, offriva il suo sorriso. Una vita spesa per gli altri”. “Il processo di canonizzazione? Non accolto positivamente dai suoi compagni” confida Bertolotti “in particolare dai più brillanti. La santità mette addosso un po’ di inquietudine, soprattutto se è quella del compagno del banco accanto”.

Consigli ai docenti di oggi

Testimonianze che mettono in discussione genitori, docenti, educatori, davanti ai tanti giovani che si incontrano, unici, speciali, tutti possibili santi.

Osservare, ascoltare

“Ci sono cose importanti per i ragazzi, più dei compiti e dello studio. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Hanno messaggi preziosi che nell’immediato non capiamo” spiega la Capello. A partire da quelli possiamo poi trovare strade per stimolare interessi e ricerca per favorire la maturazione di ciascuno”. “Dietro ogni ragazzo c’è un mistero. Il Signore è al lavoro, anche se noi non vediamo” aggiunge Zaggia.

L’alunno al centro, per promuovere il suo magis

“I giovani di oggi vivono spesso l’apprendimento in forma passiva, sono sdraiati. L’approccio che hanno rispetto all’informatica è quello dell’uomo raccoglitore” sottolinea Bertolotti. “Non serve sforzo. La filosofia del copia e incolla è analoga a quella dell’uomo di Neaderthal. Non sono curiosi, perché non sono e non si sentono al centro del processo di apprendimento ma in mezzo al mare magnum, in cui sono convinti che basta allungare la mano per prendere quel che serve.

Altro regresso è quello comunicativo: non sanno formulare il pensiero né comunicarlo. Non c’è sequenzialità logica anche nei loro messaggi WhatsApp. Tanto l’intelligenza artificiale risolve il problema! Carlo non era uno sdraiato. Faceva tanto altro. Toglieva il coperchio al mondo che gli stava davanti. Ai ragazzi dico non buttate via il tempo, anche quello scolastico!”.

“Dobbiamo aiutare i ragazzi a recuperare questo desiderio di conoscere, scoprire” aggiunge Famà. “ritrovando il giovane come soggetto dell’azione educativa, della riflessione anche di noi professori, da aiutare e supportare nei momenti di difficoltà, cogliendone e e promuovendone l’unicità. Il magis, della pedagogia ignaziana, non è concetto teorico ma relativo” sottolinea Famà. “Ciascuno ha il suo magis. L’eccellenza di oggi invece è una proposta escludente. Dio ha su ognuno di noi un progetto individuale, particolare, diverso che non taglia fuori nessuno”.

Una didattica esperienziale

“È importante favorire iniziative in contesti diversi. Far vivere ai ragazzi esperienze vere li aiuta a capire meglio se stessi, gli altri e aiuta anche noi a crescere con loro” spiega la Capello. “Sono tanti i progetti attivi nelle scuole della Compagnia: volontariato e cammini vogliono valorizzare relazioni e imparare a guardare il mondo con occhi nuovi”.

A servizio del prossimo

“Dalla scatola gentile, alla catena alimentare, alle raccolte per diverse iniziative solidali. Sono tanti gli strumenti che mettiamo in atto fin dai più piccoli” spiega il prof. Zaggia. “Poi i ragazzi crescono e così le proposte, che nella rete delle scuole dei gesuiti sono strutturali. Esperienze a Scampia, in Africa, per calarsi nelle realtà, mettersi in gioco, donare gratuitamente il proprio tempo, cambiare sguardo. All’estero sono oramai esperienze curricolari”.

Attenzione alle fragilità

“Ancora dobbiamo imparare a riconoscere e abbracciare le fragilità, come hanno fatto Piergiorgio e Carlo. Non solo dal punto di vista caritativo ma anche dell’azione politica” aggiunge Famà. “Creare opportunità, dialogare e promuovere giustizia sociale”.

Dalle cattedre al sagrato di San Pietro, i docenti domenica saranno lì accanto all’altare, pronti a reimparare da due studenti “brillanti” l’arte della vita piena.

—

Le scuole dei gesuiti sono 937 nel mondo in 76 Paesi e accompagnano nella formazione oltre 880 mila ragazzi. Scopri di più sul Jesuit Global Network of Schools.